在气候危机加剧的今天,二氧化碳移除技术(CDR, Carbon Dioxide Removal)已成为全球实现“碳中和”目标的核心技术支柱。不同于传统的碳捕集与封存(CCS),CDR聚焦于从大气中直接移除已排放的CO₂,通过自然或人工手段实现长期封存,为人类争取应对气候变化的时间窗口。本文将系统解析CDR的技术路径、应用场景与未来挑战。

一、技术路径:自然与人工的协同创新

1. 自然解决方案:生物质能的“碳循环闭环”

森林碳汇与人工林:通过扩大森林面积、优化树种配置,利用植物光合作用吸收CO₂并转化为生物质。例如,中国的“三北”防护林工程已累计造林4.5亿亩,年碳汇能力超1亿吨。

生物质能碳捕集与封存(BECCS):将生物质(如农作物废弃物、能源作物)转化为能源(如生物燃料、电力),并在燃烧过程中捕集CO₂,最终封存于地下或海洋。国际能源署(IEA)预测,BECCS到2050年可贡献全球15%的负排放量。

海洋碱化与蓝碳生态:通过增加海洋碱度(如添加橄榄石粉)增强海水对CO₂的吸收能力;修复红树林、海草床等滨海湿地,利用其高固碳效率实现“蓝碳”储量增长。

2. 人工技术:从实验室到工业化的突破

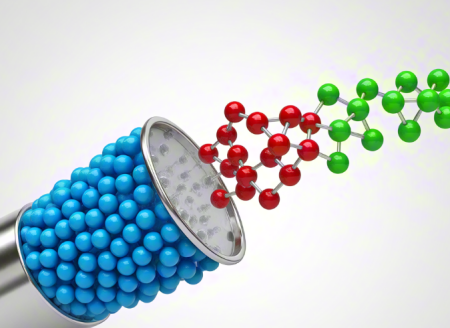

直接空气捕获(DAC):利用化学吸附剂(如胺基材料、离子液体)或物理吸附剂(如MOFs)从空气中直接捕获CO₂。瑞士Climeworks公司的Orca工厂已实现商业化运营,年捕获量达4000吨,捕集的CO₂被注入地下基岩封存。

增强风化与矿物碳化:通过加速硅酸盐岩石风化(如橄榄石、玄武岩),将CO₂转化为稳定的碳酸盐矿物。美国Project Vesta的试验表明,1吨橄榄石可固定0.6吨CO₂,且成本低于传统方法。

电化学捕获与膜分离:利用电化学原理选择性吸附CO₂,或通过高分子膜实现CO₂与其他气体的分离。加拿大CarbonCure公司的技术已应用于混凝土生产,将CO₂注入混凝土中固化,实现“负排放”建筑材料。

二、应用场景:从工业到生态的全域覆盖

1. 工业排放源治理

在燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂等高排放场景中,CDR技术可与碳捕集与封存(CCS)结合,实现“捕集-利用-封存”的闭环管理。例如,冰岛的Carbfix项目将捕集的CO₂溶解于水后注入玄武岩层,通过矿物化反应实现永久封存,封存成本已降至100美元/吨以下。

2. 城市与交通领域

在城市空气净化中,DAC技术可部署于楼宇、公园等场景,实时降低局部CO₂浓度。新加坡的“城市呼吸”项目通过在建筑外墙集成DAC模块,实现室内外空气的协同净化。在交通领域,电动汽车与氢燃料电池车的普及可减少化石燃料消耗,而DAC技术可进一步抵消剩余排放。

3. 农业与生态修复

在农业领域,CDR技术可与精准农业结合,通过优化作物种植结构、推广有机肥料等措施增强土壤碳汇能力。在生态修复中,CDR技术可助力退化草原、湿地的恢复,提升生态系统的固碳效率。例如,中国的“退耕还林还草”政策已累计恢复草原面积1.8亿亩,年固碳能力超2000万吨。

三、挑战与前景:技术、经济与政策的协同突破

尽管CDR技术已取得显著进展,但仍面临成本高、规模化难、长期封存安全性等挑战。以DAC为例,当前捕集成本仍高达200-600美元/吨,远高于碳定价水平。未来,技术革新将聚焦于:

低成本材料开发:如高选择性吸附剂、低能耗电化学催化剂等,降低捕集与再生环节的能耗与成本。

系统集成优化:通过热集成、过程强化等手段提升系统效率,如将DAC与可再生能源发电、工业余热回收相结合。

政策与市场机制:完善碳定价体系、建立负排放认证标准、推动绿色金融创新(如碳信托、碳基金),激发企业与社会资本的投资热情。

在政策层面,各国需加强国际合作,共同制定CDR技术的发展路线图与标准体系。例如,欧盟已启动“地平线欧洲”计划,投入巨资支持CDR技术研发;中国则通过“双碳”目标引领,推动CDR技术与产业的协同发展。

二氧化碳移除技术是人类应对气候危机的“最后防线”,也是构建“碳中和”社会的关键支撑。从自然解决方案到人工技术创新,从工业排放治理到生态修复,CDR技术正以前所未有的速度与广度改变着人类与地球的关系。未来,随着技术突破、政策完善与市场机制的协同作用,CDR技术有望成为全球气候治理的“核心引擎”,为子孙后代留下一个清洁、健康、可持续的地球家园。