硫化氢(H₂S),这种无色、剧毒且带有臭鸡蛋气味的气体,是工业生产与自然环境中常见的有害物质。在石油炼制、天然气开采、污水处理等领域,硫化氢的生成不仅威胁人员健康(浓度超过10ppm即可引发中毒),还会腐蚀设备、降低产品质量,甚至导致催化剂中毒失活。因此,高效脱除硫化氢成为保障工业安全、实现清洁生产的关键环节。

一、氧化还原反应:硫化氢的化学转化

氧化还原反应是硫化氢脱除的核心机制之一,通过将硫化氢氧化为硫单质或硫酸盐,实现其无害化处理。

直接氧化为硫单质

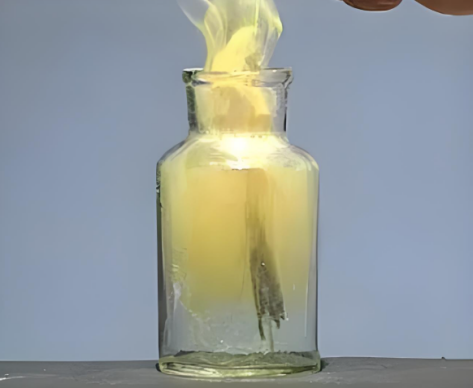

在碱性或中性条件下,硫化氢可被强氧化剂(如次氯酸钠、过氧化氢)直接氧化为硫单质。反应式为:

H₂S + ClO⁻ → S↓ + Cl⁻ + H₂O

该反应中,次氯酸根(ClO⁻)作为氧化剂,将硫化氢中的硫从-2价氧化至0价,生成不溶于水的硫沉淀。此过程需严格控制氧化剂投加量,避免过度氧化生成硫酸盐(SO₄²⁻),导致二次污染。

深度氧化为硫酸盐

在酸性或强氧化性条件下,硫化氢可被进一步氧化为硫酸盐。例如,芬顿试剂(Fe²⁺+H₂O₂)通过产生羟基自由基(·OH),将硫化氢氧化为硫酸:

H₂S + 4·OH → H₂SO₄ + 4H⁺ + 4e⁻

该反应具有无选择性、反应迅速的特点,但需严格控制pH值(2-4)以维持羟基自由基的稳定性。此外,臭氧(O₃)也可通过直接氧化作用将硫化氢氧化为硫酸盐,但臭氧利用率低,运行成本较高。

二、酸碱中和反应:硫化氢的化学固定

酸碱中和反应通过碱性物质与硫化氢反应生成硫化物,实现其化学固定。

生成硫化钠(Na₂S)

在强碱性条件下(pH>12),硫化氢与氢氧化钠反应生成硫化钠:

H₂S + 2NaOH → Na₂S + 2H₂O

硫化钠是一种可溶性盐,可通过进一步氧化或沉淀实现硫化氢的最终脱除。此方法适用于高浓度硫化氢废水的预处理,但需控制pH值以避免氢氧化钠过量导致成本增加。

生成硫化铁(FeS)沉淀

在弱碱性或中性条件下,硫化氢可与亚铁盐(如硫酸亚铁)反应生成硫化亚铁沉淀:

H₂S + FeSO₄ → FeS↓ + H₂SO₄

硫化亚铁是一种黑色沉淀,可通过固液分离实现硫化氢的脱除。此方法操作简单,但需控制pH值(8-10)以避免氢氧化铁胶体生成,影响沉淀效果。

三、气液传质过程:硫化氢的物理分离

气液传质过程通过改变硫化氢的物理状态,实现其从液相到气相的转移。

汽提法中的挥发分离

汽提法利用硫化氢在高温下挥发性增强的特性,通过蒸汽或空气将硫化氢从污水中汽提出来。其原理基于亨利定律:气体溶解度与系统压力成反比。在高温(150-180℃)和低压(0.3-0.6MPa)条件下,硫化氢的溶解度显著下降,从而从液相转移至气相。此过程需控制汽提塔温度和压力,以实现硫化氢的高效脱除。

真空脱气法中的压力驱动分离

真空脱气法通过降低系统压力(通常低于-0.07MPa),降低硫化氢的溶解度,实现其从液相到气相的转移。此方法适用于低浓度硫化氢废水的处理,但需严格控制真空度以避免水分子挥发导致能耗增加。为提升脱除率,常采用多级真空脱气塔,通过逐级降压实现硫化氢的深度分离。

膜分离技术中的选择性透过

膜分离技术利用疏水性微孔膜的选择性透过性,实现硫化氢与污水的分离。在酸性条件下,硫化氢以游离态存在,可通过膜孔扩散至吸收液侧;而水分子因膜的疏水性被截留。此技术硫富集倍数高,可实现硫化氢的定向回收,但需定期清洗膜表面以避免硫化物污染。

四、微生物代谢作用:硫化氢的生物转化

微生物代谢作用通过硫酸盐还原菌(SRB)和硫化物氧化菌(SOB)的协同作用,将硫化氢转化为硫酸盐或单质硫。

好氧生物氧化

在好氧条件下,硫化物氧化菌(SOB)利用氧气作为电子受体,将硫化氢氧化为硫酸盐:

H₂S + 2O₂ → H₂SO₄

此过程需严格控制溶解氧(DO)浓度(3-5mg/L)和pH值(6-8),以维持SOB的活性。好氧生物氧化法具有成本低、无二次污染的优势,但需配套曝气设备以提供氧气。

厌氧生物还原与氧化耦合

在厌氧条件下,硫酸盐还原菌(SRB)利用有机物作为电子供体,将硫酸盐还原为硫化氢:

SO₄²⁻ + 2CH₂O + 2H⁺ → H₂S + 2CO₂ + 2H₂O

随后,硫化氢在好氧段被SOB氧化为硫酸盐,形成物质循环。此工艺需严格控制氧化还原电位(ORP):厌氧段ORP应低于-100mV,好氧段ORP应高于100mV,以确保微生物群落结构的稳定性。

硫化氢脱除技术的演进,体现了人类对化学平衡、材料科学与生物工程的深度融合。从传统的化学吸收到新兴的生物脱除,每一种技术路径均针对特定场景优化,形成互补体系。